Antijüdische Unruhen im 18. Jahrhundert

Judenemanzipation und gewalttätiger Protest in Hamburg

Vorboten des politischen Antisemitismus nach 1848

Antisemitismus als politisch-soziale Bewegung

Trägerschichten des Antisemitismus

Die Radikalisierung des Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg

Die Verschärfung des antisemitischen Klimas in der Weltwirtschaftskrise

Staatlicher Antisemitismus 1933–1938: Ausgrenzung und Ausplünderung

Antisemitismus in der Nachkriegszeit

Neue Formen des Antisemitismus

Mit dem Menschenrechtsgedanken, dem neuen Staatsdenken der Aufklärung sowie dem gesellschaftlichen Umbruch von der ständisch-korporativen zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erhob sich ab Ende des 18. Jahrhunderts in allen europäischen Staaten die Forderung nach einer gesellschaftlichen Integration der Juden. Diese nahmen damals als eine rechtlich autonome Korporation eine Außenseiterposition in der Gesellschaft ein. Die rechtliche Gleichstellung der Juden stieß von Anbeginn an bei vielen gesellschaftlichen Gruppen auf Ablehnung. Neben traditionellen religiösen und ökonomischen Motiven wurden bereits kulturelle, nationalistische und protorassistische Argumente benutzt, um – zum Teil gewaltsam – die rechtliche Gleichstellung der Juden zu bekämpfen. Diese Form der Judenfeindschaft verschärfte sich mit den krisenhaften sozialen und kulturellen Umbrüchen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nahm unter dem neuen Begriff des Antisemitismus die Form einer sozialen und politischen Bewegung an. Auch wenn die antisemitischen Parteien und Organisationen im Kaiserreich politisch marginal blieben, so gelang ihnen doch die Etablierung der antisemitischen Ideologie in bestimmten sozialen Milieus.

Der Erste Weltkrieg und die unmittelbaren Nachkriegsfolgen (Revolution, Wechsel des politischen Systems, Versailler Vertrag) rückten einen radikalisierten Antisemitismus von der Peripherie ins politische Zentrum der Weimarer Republik. Dieser verband sich nun mit dem skrupellos und teils gewalttätig geführten Kampf gegen die als „Judenrepublik“ geschmähte Demokratie. Die Judenfeindschaft nahm in den frühen 1930er-Jahren immer extremere Formen an und führte während der nationalsozialistischen Herrschaft zur völligen Entrechtung und sozialen Ausgrenzung sowie schließlich zur Ermordung der europäischen Juden. Der „Antisemitismus nach Auschwitz“ knüpfte an die Motive des überlieferten Antisemitismus an, hinzu kamen jedoch neue Motive, wie der Schuldabwehr-Antisemitismus, der das Geschehene leugnet oder die Schuld daran abwehrt. Mit der Gründung des Staates Israel trat und tritt der Antisemitismus zunächst in den Ostblockstaaten, dann ab dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 auch im Westen in Form der Israelkritik und des Antizionismus auf.

In der Geschichte Hamburgs, das seit dem 17./18. Jahrhundert zu den Zentren jüdischen Leben in Deutschland zählte, spiegeln sich die skizzierten Phasen der Judenfeindschaft wider. Zugleich förderten Senat und Bürgerschaft lange Zeit die gesellschaftliche Integration der Juden, da diese aufgrund ihrer internationalen Kontakte für eine Hafen- und Handelsstadt mit ihrem Überseehandel eine wichtige Rolle spielten. Schon vor Beginn der Emanzipationsdebatten war es zu Streitigkeiten zwischen dem Rat der Stadt und der kirchlichen Orthodoxie über die Anwesenheit von Juden gekommen, die wiederholt als Blitzableiter bei der Austragung sozialer Konflikte herhalten mussten. Dabei kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen, mit denen gegen rechtliche Zugeständnisse an die Juden protestiert wurde, so 1730 in einem „Judentumult“ („Geseroth Henkelpöttche“) in der Hamburger Neustadt, die 1746 und 1749 erneut Schauplatz antijüdischer Gewalt wurde.

Die im Zuge von politischen und wirtschaftlichen Reformen, wie der religiösen Gleichstellung aller Bürger (in Hamburg 1819), der Gewerbefreiheit, der Beseitigung wirtschaftlicher Hemmnisse, des Aufbaues eines staatlichen Schulwesens, der Wehrpflicht, der Niederlassungsrechte, nötige Neubestimmung der gesellschaftlichen Position der Juden führte seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zu einer sich über Jahrzehnte erstreckenden Auseinandersetzung, die in Parlamentsdebatten, Schriftenkämpfen, aber auch mittels gewalttätigem Protest geführt wurde. Der Prozess der Emanzipation war bis zur völligen Gleichstellung der Juden im gesamten Deutschen Reich im Jahre 1871 geprägt von einem Zickzackkurs von rechtlichen Verbesserungen und Rückschritten. In der Emanzipationszeit kam es wiederholt zu antijüdischen Ausschreitungen, in denen sich der Widerstand gegen die Zuerkennung staatsbürgerlicher Rechte und damit verbundener wirtschaftlicher Möglichkeiten für die Juden artikulierte. Diese hatten 1806 nach der Eroberung Hamburgs durch napoleonische Truppen die völlige Gleichberechtigung erhalten, doch setzte nach dem Fall Napoleons ein publizistischer Kampf um die Revision dieser „liberaleren Judengesetze“ ein. So warnte Ludwig Holst, der sich seit 1799 in Hamburg einen Namen als Wirtschaftsfachmann erworben hatte, mit seiner Schrift „Über das Verhältniß der Juden zu den Christen in den deutschen Handelsstädten“ 1818 vor der „sozialen Gärung“ wegen des wirtschaftlichen Erfolgs und des demografischen Wachstums der Juden, die mit einer „lauten Empörung“ enden könne. In einem weiteren Buch schob Holst 1821 die Schuld an den aktuellen wirtschaftlichen Problemen der Handwerker und mittleren Kaufmannschaft der wirtschaftlichen Macht der Juden zu. Zwischen den beiden Publikationen Holsts hatte die von Würzburg im Sommer 1819 ausgehende Welle der antijüdischen Hep-Hep-Unruhen auch Hamburg erreicht, die sich hier am Kaffeehausbesuch jüdischer Gäste in den Pavillons an der Binnenalster entzündeten, der als ein Überschreiten bürgerlicher Geselligkeitsgrenzen und als Anmaßung sozialer Rechte empfunden wurde. Die Unruhen breiteten sich in andere Stadtteile aus und konnten nur durch den Einsatz des Bürgermilitärs und die Verhängung des Ausnahmezustandes beendet werden. Zwar traten die führenden Schichten Hamburgs für die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden ein, während die Gegner aus den Zünften und dem Krameramt die jüdische Konkurrenz in Handwerk und Handel fürchteten. Der Senat aber nutzte die Unruhen, um die Gewährung der vollen Bürgerrechte an die Juden aufzuschieben, indem er ihnen eine gewisse Mitschuld zuschrieb. Mitglieder der jüdischen Gemeinde verließen deshalb Hamburg in Richtung Altona.

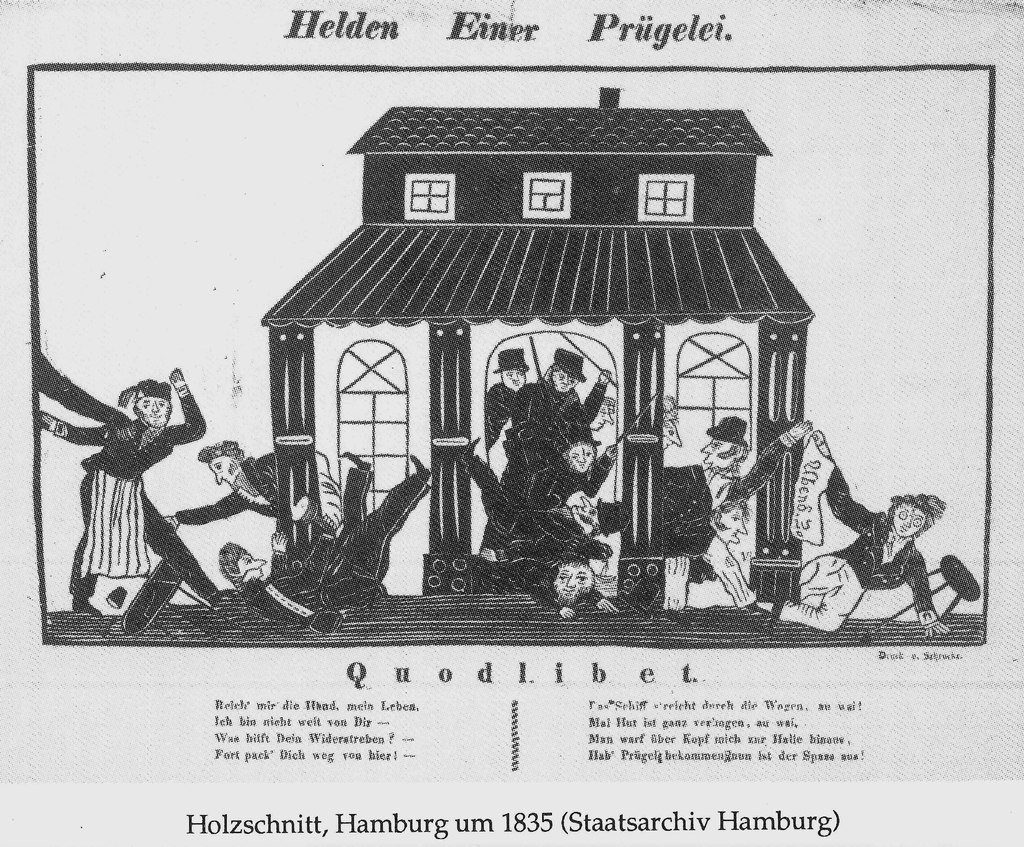

Schlägerei zwischen Juden und Christen während der antijüdischen

Ausschreitungen in Hamburg

1835

Quelle: Staatsarchiv Hamburg,

720-1, 220-1.

Die Ursachen für die antijüdischen Unruhen in den Jahren 1830 und 1835 unterschieden sich kaum von denen von 1819. Die zünftigen Handwerker und die im Krameramt organisierten Kaufleute fühlten sich durch die Senkung der Einfuhrzölle, durch Debatten über die Struktur der Zünfte betreffende reformierte Gesetzgebung, eine neue Gesindeordnung sowie die Neuordnung des Bürgerrechts bedroht. Eine Gruppe von Juden um Gabriel Riesser hatte 1834 in einer „Denkschrift über die bürgerlichen Verhältnisse der Hamburgischen Israeliten“ die völlige rechtliche Gleichstellung der Juden in Hamburg verlangt, zu der auch die Gewerbefreiheit gehörte. Die Kritik der Protestierenden zeigt, dass die Juden zwar als „Sündenböcke“ für eine Unzufriedenheit mit der Senatspolitik herhalten mussten, dass sie aber nicht zufällig gewählt worden waren, sondern als eine politisch begünstigte, sich durch Zuzug ständig vergrößernde fremde Gruppe gesehen wurden. Die Unruhen von 1835 können so als letztlich erfolgreicher Versuch gelten, die weitere Gleichstellung der Juden in Hamburg zu verhindern. Trotz der Versuche gerade die unteren Klassen zu Unruhen gegen die jüdischen Kaufleute aufzuwiegeln, blieb es im Zuge der Sozialproteste in der Revolution von 1848 in Hamburg ruhig. Allerdings wurde die Hamburger Vorstadt St. Pauli am 13.5.1848 zum Schauplatz von Ausschreitungen, die ihren Ursprung zumeist im Handwerker- und Kaufmannsmilieu hatten.

Trotz der restaurativen Wende nach der gescheiterten 1848er-Revolution sorgte der erstarkende wirtschaftliche und politische Liberalismus für ein politisches Klima, das die endgültige rechtliche Gleichstellung der Juden begünstigte. In Hamburg erfolgte dies aber erst 1860. Es waren ehemalige Linke und Liberale, wie Richard Wagner oder Bruno Bauer, die nun, enttäuscht von der nach ihrer Ansicht trotz der Emanzipation mangelnden Assimilationsbereitschaft der Juden, mit judenfeindlichen Schriften hervortraten. Dazu zählte auch der später als „Vater der antisemitischen Bewegung“ apostrophierte Politiker und Journalist Wilhelm Marr. Auch in Hamburg war die Judenemanzipation nach 1848 ein Streitpunkt in der sich entwickelnden politischen Rivalität zwischen „Liberalen“ und „Radikalen“. Der „Radikale“ Marr zeichnete daraufhin in seinem „Judenspiegel“ 1862 ein negatives Bild vom Judentum und warf den Reformjuden vor, politischen Reformen abgeschworen zu haben. Dass die politische Stimmung in Hamburg seiner Position entgegenstand, zeigen sowohl die Veröffentlichung der satirischen Flugschrift „Der Judenfresser“ im Juni 1862 als auch die Entrüstung, die sich im politischen Hamburg gegen Marr erhob.

Bereits nach der als Gründerkrach bezeichneten Wirtschaftskrise der frühen 1870er-Jahre begann die Stimmung im neu gegründeten Deutschen Kaiserreich umzuschlagen. Reichskanzler Bismarck setzte auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik und vollzog einen Kurswechsel zum konservativen Lager. Damit gerieten die Juden als Parteigänger des Liberalismus und der Sozialdemokratie auf die Seite der politischen Gegner. Man warf ihnen vor, für die Gründerkrise und die dringlicher werdende „soziale Frage“ verantwortlich zu sein. Die antisemitische Bewegung hatte ihren Ausgangspunkt in Berlin, während ihr in Hamburg sowohl die städtische Politik wie auch die Kaufmannschaft, die weiterhin für Liberalismus und Freihandel eintraten, reserviert gegenüberstanden. Erst in den 1890er-Jahren begann der politische Antisemitismus auch dort in einigen Bürgervereinen auf Resonanz zu stoßen. 1893 wurden Abgeordnete für die Deutschsoziale Partei in die Hamburger Bürgerschaft gewählt und 1897 gründete sich in Reaktion auf die christlich-soziale Bewegung des Berliner Hofpredigers Adolf Stoecker ein „Antisemitischer Wahlverein“, dessen erster Vorsitzender Friedrich Raab war. Raab war Mitglied der Bürgerschaft und des Reichstages, in dem er von 1898 bis 1903 die antisemitische Deutsch-soziale Reformpartei vertrat.

Zu den Trägerschichten des Antisemitismus zählten in dieser Phase vor allem die Handwerker, die durch die Auflösung ihrer korporativen Einbindungen und den Zumutungen der kapitalistischen Marktwirtschaft verunsichert waren und in den Juden die Verursacher ihrer Misere sahen. Auch die neue Berufsgruppe der kaufmännischen Angestellten, die sich 1893 in Hamburg mit dem „Deutschen Handlungsgehülfen-Verband“ (ab 1896 „Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband“, DHV) eine Interessenvertretung schuf, orientierte sich an der völkischen und antisemitischen Bewegung und verwehrte Juden die Mitgliedschaft. Als „nationale Gewerkschaft“ richtete sich der DHV gegen die als „antinational“ geltende Sozialdemokratie und das „jüdische Großkapital“. Mit der Hanseatischen Verlagsanstalt besaß der DHV ein Forum zur Verbreitung völkisch-antisemitischer Schriften. Nach 1900 unterstützte der DHV antisemitische Parteien und andere Vereine personell wie finanziell. Mit Alfred Roth, der von 1900 bis 1917 als Bildungs- und Sozialreferent in der Hamburger Zentrale des DHV arbeitete und 1919 eine treibende Kraft bei der Gründung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes war, beherbergte Hamburg einen der damals aktivsten antisemitischen Agitatoren.

Kriegsniederlage, Revolutionsfurcht, ökonomischer Kollaps und die Brutalisierung des politischen Lebens führten in Deutschland zu einer bis dahin unbekannten Mobilisierung des Antisemitismus. Er manifestierte sich in Schriften, öffentlicher Agitation und gewalttätigen Übergriffen und verband sich mit dem Kampf gegen die als „Judenrepublik“ geschmähten Weimarer Republik. In diesem neuen demokratischen Staat konnten Juden tatsächlich zum ersten Mal hohe politische Positionen einnehmen, wie Walther Rathenau als Außenminister und Hugo Preuß als Innenminister auf Reichsebene oder Leopold Lippmann als Staatssekretär und Carl Cohn als Finanzsenator in Hamburg. Antidemokratische und völkisch-antisemitische Gruppen hatten starken Zulauf. Hauptakteur war der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund (DVSTB), der als Dachorganisation eine Vielzahl rechtsextremer Bünde und Organisationen unter sich vereinte.

Dem Vorwurf der mangelnden Kriegsbeteiligung der Juden, dem das Kriegsministerium während des Krieges 1916 auf Druck der rechtextremen Gruppierungen, die den Vorwurf der „jüdischen Drückebergerei“ erhoben hatten, wurde mit der sogenannten Judenzählung nachgegangen. Auch wenn dem sowohl von jüdischer wie nichtjüdischer Seite widersprochen wurde, verfestigte sich in der Bevölkerung im Kontext der „Dolchstoßlegende“ doch das Bild der „jüdischen Drückebergerei“. Außerdem wurde Juden, wie etwa dem Hamburger Reeder Albert Ballin, vorgeworfen, sich während des Krieges wirtschaftlich bereichert zu haben. Die antisemitische Agitation setzte neben Buchpublikationen, wie den „Protokollen der Weisen von Zion“, auf moderne Massenkommunikationsmittel wie Handzettel, Flugblätter und Klebemarken, die der DVSTB in millionenfacher Auflage verbreitete und die häufig in Hamburg hergestellt wurden.

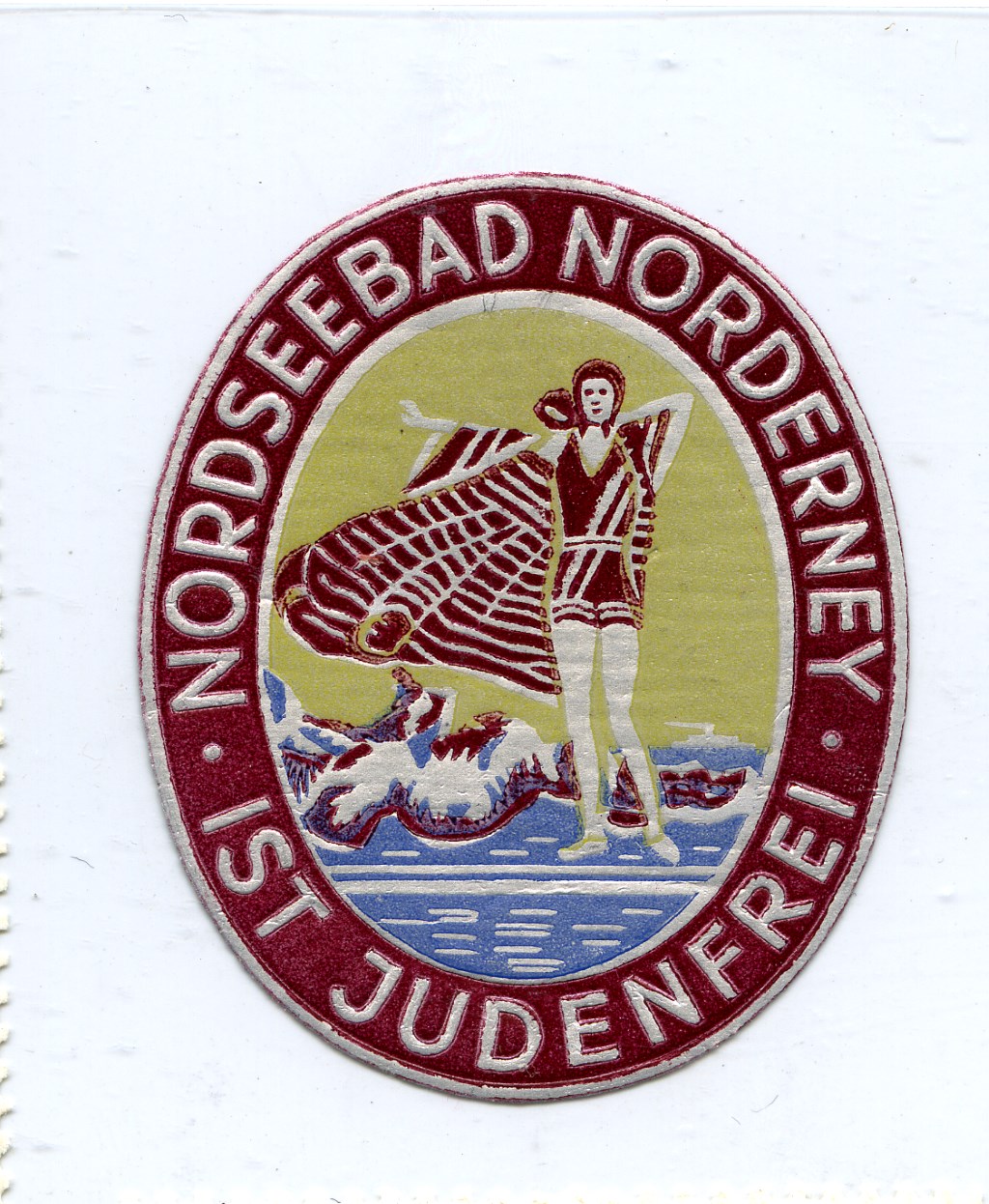

Neben diesem Ausdruck eines organisierten politischen Antisemitismus existierten in der Weimarer Republik weiterhin auch die schon im Kaiserreich ausgeprägten, sich nun aber verschärfenden Formen antijüdischer Einstellungen und Praxen im Alltagsleben, wie sie sich etwa im Ausschluss aus Vereinen und im sogenannten „Bäderantisemitismus“ manifestierten.

Briefverschlussmarke von 1933

Quelle: Sammlung

Wolfgang Haney.

Doch blieb es nicht bei Propaganda und Schmähliedern. Vielmehr sind die frühen 1920er-Jahre durch sich häufig gegen prominente Juden, wie etwa Rosa Luxemburg oder Walther Rathenau, richtende politische Attentate sowie durch eine reichsweite Welle antijüdischer Ausschreitungen gekennzeichnet. Davon blieb Hamburg aber verschont. Die Tatsache, dass die Hamburger Bürgerschaft schon 1920 über Antisemitismus debattierte, weist aber darauf hin, dass man ihn auch hier früh ebenso als ein ernstes Problem empfand wie die jüdischen Gemeinden, der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV) oder die „Zionistische Vereinigung“, die sich gegen antisemitische Angriffe wandten. Auch in Hamburg, wo sich einige Ratsmitglieder im Verein zur Abwehr des Antisemitismus engagierten, wehrte sich dieser Verein, die jüdische Presse und die jüdische Gemeinde mit Anzeigen wegen Volksverhetzung oder Hinweisen auf den anwachsenden Antisemitismus im Deutschen Reich an den Hamburger Senat.

Nach einem gewissen Abflauen des Antisemitismus Mitte der 1920er-Jahre bildeten die Weltwirtschaftskrise, die sich auch in Hamburg zur Staatskrise auswuchs, und der damit verknüpfte Aufstieg der NSDAP einen Wendepunkt. Im sich nun radikalisierenden Kampf um die politische Vorherrschaft wurden Juden zum bevorzugten Angriffsziel. Ab 1928/29 und verstärkt mit den Wahlerfolgen ab 1930 begann die NSDAP wieder mit antijüdischen Plakataktionen, Überfällen, Bedrohungen und Boykotten. An den höheren Schulen und Universitäten drangsalierten die NS-Schülerschaft bzw. NS-Studentenschaft ihre jüdischen Kommilitonen. Die Universität Hamburg stand ebenso wie die anderen deutschen Universitäten in den 1930er- bis 1940er-Jahren unter dem Einfluss der antisemitischen Staatsdoktrin. Auch in Hamburg konnten rechtsextreme Parteien bei der Bürgerschaftswahl 1928 Stimmen gewinnen. 1930 erreichte die NSDAP trotz einer recht geringen Mitgliederzahl spektakuläre 19,2 Prozent. Damit wurde auch die Hamburger Bürgerschaft zum Schauplatz antisemitischer Polemik. Die jüdischen Gemeinden, auch die Hamburgs und Umgebung, spürten die zunehmende Bedrohung, da sich nun Friedhofsschändungen, Straßenterror und sogar Schändungen von Synagogen häuften. Im November 1930 bildete man als Reaktion darauf einen „Politischen Ausschuss“, um Abwehrstrategien zu entwickeln. Im Frühjahr 1932 kündigten führende Nationalsozialisten für den Fall ihrer Machtübernahme ein Bündel von judenfeindlichen Maßnahmen an, was einige Hamburger Juden bereits 1932 und verstärkt im Frühjahr 1933 auswandern ließ.

Den dynamischen Prozess, in dem sich der Radauantisemitismus „von unten“ und die Pläne rechtsextremer Vordenker über die legale Ausschaltung der Juden gegenseitig radikalisierten, trieben die Nationalsozialisten nach 1933 nun in Form staatlicher Politik voran. Die NSDAP begann sofort nach ihrer Machtübernahme mit der reichsweiten Umsetzung ihres antisemitischen Programms. In Hamburg wurden die reichsweiten Vorgaben konsequent umgesetzt, daneben aber auch eine eigenständige antijüdische Politik betrieben. Der Hamburger Gauleiter Karl Kaufmann rechtfertigte bereits Ende März in einer Rundfunkansprache den Aufruf zu antijüdischen Boykottaktionen am 1.4.1933. Diese wurden von einer anschwellenden öffentlichen antisemitischen Propaganda flankiert und markierten den Beginn eines immer weitere Bereiche jüdischen Lebens betreffenden Ausschlusses aus der deutschen Gesellschaft. In der Folgezeit wurden Juden mit einer Flut von über 2.000 Gesetzen und Verordnungen moralisch diffamiert, aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt, wirtschaftlich ausgeplündert, aus dem Lande getrieben und physisch bedroht. Auch in Hamburg sahen sich Juden seitens der NSDAP und SA 1933/34 antijüdischen Straßenaktionen ausgesetzt, die im Grindel zu regelrechten „Judenjagden“ eskalierten. Dennoch hielt sich Hamburg insgesamt bei radikalen antijüdischen Maßnahmen taktisch eher zurück, um seine Reputation als weltoffene Handelsstadt nicht zu gefährden, auf die sie für ihre wirtschaftliche Stabilisierung angewiesen war. Mit den „Nürnberger Gesetzen“ von 1935 erreichte die Ausgrenzung eine neue Stufe. Das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ verbot Juden die Eheschließung sowie sexuelle Kontakte mit „Ariern“. Dieses Gesetz öffnete Denunziationen wegen „Rassenschande“ Tür und Tor, die vor allem den jüdischen Partner in höchste Gefahr bringen konnten. In Hamburg verfolgte eine spezielle Spruchkammer des Landgerichts diesbezügliche Gesetzesverstöße mit besonderer Härte.

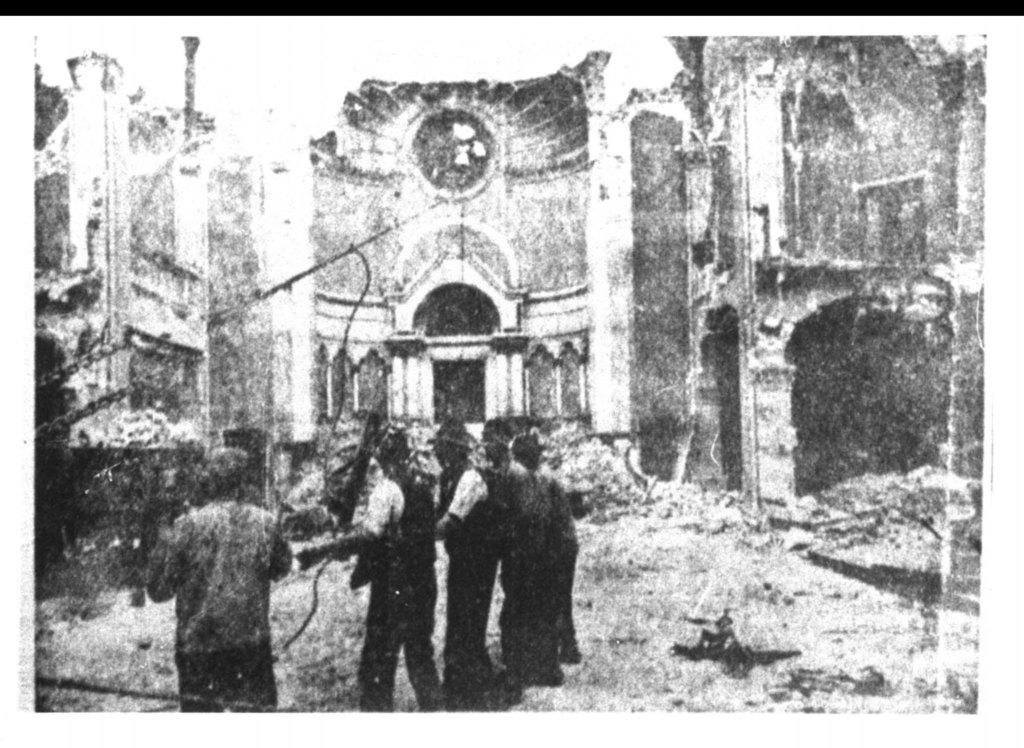

Das Jahr 1938 erlebte einen neuen Radikalisierungsschub. Ende Oktober wurden in der sogenannten „Polenaktion“ zwischen 15.000 und 17.000 Juden mit polnischer Staatsbürgerschaft verhaftet und nach Polen abgeschoben. Damit reagierte das NS-Regime auf die Entscheidung Polens, länger im Ausland lebenden polnische Staatsbürgern, vor allem Juden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Darunter waren auch 1.200 Hamburger Juden, die an die polnische Grenze verbracht und dort über die Grenze getrieben wurden. Wenig später lösten die Novemberpogrome 1938 unter den noch in Deutschland verbliebenen Juden eine große Auswanderungswelle aus. Die von Goebbels mit Billigung Hitlers „verordneten Pogrome“ wurden im Wesentlichen von SA, SS und NSDAP-Mitgliedern ausgeführt, auch wenn sich mancherorts Teile der Bevölkerung den Aktionen spontan anschlossen. Reichsweit wurden nach NS-Dokumenten dabei 91 Juden ermordet, doch rechnet man heute mit einer wesentlich höheren Zahl von Toten (zwischen 400 und 1.300), ca. 1.500 Synagogen und 7.500 jüdische Geschäfte zerstört.

Bild vom Abriss der Bornplatz

Synagoge, 1939

Quelle: Yad

Vashem

Foto

Archiv, 971/2.

Zudem wurden annähernd 30.000 jüdische Männer für einige Monate in Konzentrationslager verschleppt. In Hamburg wurden mehr als tausend jüdische Männer verhaftet und vom Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ins KZ-Sachsenhausen verbracht. Mit diesen Aktionen und der von den „Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit“ zu erbringenden „Sühneleistung“ von einer Milliarde Reichsmark für die (ihnen zugefügten) Schäden sollten diese gänzlich aus der Wirtschaft herausgedrängt und zur Auswanderung getrieben werden. Die jüdische Gemeinde Hamburg, die Mitte der 1920er-Jahre circa 20.000 Mitglieder hatte, verlor bis 1939 die Hälfte ihrer Mitglieder. Die Reaktion der Bevölkerung auf die Pogrome war gespalten. Es gab Mittäter und Zuschauer, die das Geschehen billigten, aber es wird auch von ablehnenden Reaktionen berichtet. Die ausländische Presse und Politik äußerten sich empört über diese Gewaltorgie. Deshalb startete das Regime eine massive Propagandakampagne im Rundfunk, in der man auch das Mittel des Kabaretts nutzte, um die Ereignisse zu rechtfertigen und geradezu ins Lächerliche zu ziehen.

Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges setzten erste Deportationen deutscher Juden nach Polen und Frankreich ein. Im Oktober 1941 begann dann reichsweit die letzte Phase der Verfolgungspolitik: die systematische Massendeportation und Ermordung der deutschen Juden im Osten.

Portal des Hannoverschen Bahnhofs um 1941

Quelle: Mit freundlicher

Genehmigung des Deutschen Zollmuseums.

Die Gesamtzahl der deportierten deutschen Juden wird auf 160.000 bis 195.000 beziffert. Von Hamburg aus ging der erste Transport von 1.000 Juden am 25.10.1941 nach Lodz (damals Litzmannstadt). Bis 1945 folgten 16 weitere Transporte mit insgesamt 5.848 Personen. Nur wenige Juden überlebten die Verfolgung im Reichsgebiet. Eine wenige Tage vor Kriegsende an die Gestapo vom Vertrauensmann der Hamburger jüdischen Restgemeinde gelieferte statistische Aufstellung nennt die Zahl von 647 überlebenden Juden, die fast alle in einer Mischehe lebten. Weitere 50 bis 80 Personen hatten in Verstecken oder unter falschen Identitäten überlebt. Die nach Kriterien der NS-Rassenpolitik gegliederte Statistik zeigt, wie sehr die Überlebenschancen vom jeweils zuerkannten Status abhingen. Die Gesamtzahl der jüdischen Opfer aus Hamburg wird auf etwa 10.000 geschätzt. Namentlich konnten bisher 8.877 ermittelt werden.

Nach Kriegsende bestanden, wie die frühen Bevölkerungsbefragungen in Deutschland zeigen, nun „privatisierte“ antisemitische Einstellungen in weiten Teilen der Bevölkerung fort, die sich in Friedhofschändungen, Schmierereien und beleidigenden Äußerungen zeigten. Der „Antisemitismus nach Auschwitz“ trug und trägt einerseits weiterhin Züge des „klassischen“ Antisemitismus. Andererseits hat er aber auch einen Formenwandel erlebt, da die Antisemiten nun auf den Völkermord reagieren mussten, sei es durch dessen Leugnung, durch eine Schuldabwehr oder durch eine Schuldprojektion auf die Juden oder den Staat Israel. Dies war häufig mit älteren Verschwörungstheorien im Anschluss an die „Protokolle der Weisen von Zion“ verbunden. Zwar war das öffentliche Äußern antisemitischer Überzeugungen in der Bundesrepublik geächtet, doch führten solche Äußerungen in den frühen Nachkriegsjahren sowie in den späten 1950er-Jahren wiederholt zu antisemitischen Skandalen, weil die Justiz nur geringe Bereitschaft zeigte, solche Beleidigungen zu ahnden und das Publikum in den Gerichtsverhandlungen seine antisemitischen Einstellungen auch offen zeigte, etwa in den Ovationen für den in Hamburg wegen seines NS-Hetzfilms „Jud Süß“ vor Gericht gestellten, aber freigesprochenen Regisseurs Veit Harlan.

Veit Harlan nach Prozess in Hamburg, 1949

Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-R76220, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0.

Die antisemitischen Skandale der späten 1950er-Jahre und die Schmierwelle von 1959/60 lösten dann aber ein Umdenken in Politik, Bildung, Justiz und Kultur aus, das in den 1960er-Jahren durch den Eichmann- und den Ausschwitz-Prozess weiter verstärkt wurde. Begleitet war dies von einem Rückgang antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung.

In den Nachkriegsjahren spielte ein israelbezogener Antisemitismus im Westen Deutschlands keine größere Rolle. Erst auf den Juni-Krieg von 1967 reagierte ein Teil der politischen Linken mit einem radikalen Antizionismus, der nicht immer frei von antisemitischen Untertönen war. So verhinderten im Juni 1969 arabische und deutsche Studenten eine Vortragsveranstaltung des israelischen Botschafters Ben Nathan an der Hamburger Universität mit „El-Fatah“ und „Ben Natan raus“-Rufen, obwohl die Mehrheit der Studenten mit „El-Fatah raus“-Rufen dagegenhielt. In den 1980er-Jahren war das Verhältnis zu den Juden in der Bundesrepublik Teil der Auseinandersetzung um die Erinnerung an die NS-Vergangenheit, die sich in einer Reihe von Affären und Konflikten niederschlug. Nach der deutschen Einigung kam es im Zuge der Asyldebatte ab 1991 zu einer neuen Welle fremdenfeindlicher Gewalt, neonazistischer Aufmärsche und antisemitischer Straftaten. Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung änderte sich dagegen kaum. Antisemitismus blieb aber seit den 1990er-Jahren nicht auf den rechtsextremen Rand beschränkt. Seit Beginn des neuen Jahrtausends bildet neben dem Antisemitismus der Schuldabwehr zunehmend die israelische Politik gegenüber den Palästinensern ein Motiv für judenfeindliche Ressentiments. Für diese europaweite Entwicklung ist der Begriff des „neuen Antisemitismus“ geprägt worden, der in Israel ein neues Ziel gefunden habe und zudem außer von der extremen Rechten nun auch von radikalen Linken und muslimischen Zuwanderern vertreten werde.

Dieser Text unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf er in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Werner Bergmann (Thema: Judenfeinschaft und Verfolgung), Prof. Dr., ist Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Soziologie und Geschichte des Antisemitismus und angrenzende Gebiete wie Rassismus und Rechtsextremismus.

Werner Bergmann, Judenfeindschaft und Verfolgung, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, 22.09.2016. <https://dx.doi.org/10.23691/jgo:article-218.de.v1> [02.04.2025].